di Gino Santini, su “HIMed” di novembre 2015

Scriveva Antonio Santini nel lontano 1975:

Per poter meglio comprendere il giusto ed efficace ruolo che il modello costituzionale recita in seno all’arte medica, è necessario richiamare alla nostra mente le differenti posizioni che hanno la patologia medica e la clinica. La patologia è la scienza dei quadri morbosi; essa si occupa di descrivere l’eziologia, le lesioni anatomiche, la sintomatologia, la diagnosi, la prognosi e stabilisce la cura per la malattia. La clinica, oltre che la malattia, studia (o dovrebbe studiare) l’ammalato nella sua costituzione, nella sua ereditarietà, nelle sue idiosincrasie, nei suoi processi adattativi all’ambiente, nelle sue diatesi, nei suoi disturbi funzionali e psichici, consiglia pratiche profilattiche igieniche, sociali e individuali, studia il malato in tutte le sue espressioni, fino a dedurre un dato molto importante: la varietà fisiologica e patologica dell’individuo.

Tutte queste informazioni, solitamente raccolte con la storia clinica del paziente, dovrebbero costituire l’impalcatura della terapia con la quale si cerca di risolvere il problema del paziente; il condizionale è d’obbligo, purtroppo, perché la medicina cosiddetta “accademica” sta scontrandosi con problematiche alle quali non è abituata a pensare se non a livello teorico, quelle caratterizzanti lo stato patologico cronico.

Lo sviluppo di problematiche complesse rappresentate dall’allungamento della vita media, dal cambiamento nella prevalenza delle malattie e dall’elevata incidenza delle patologie croniche e degenerative (così come l’aumento delle malattie iatrogene) evidenziano gli ostacoli con i quali, in prospettiva, si deve misurare la Medicina di oggi e, ancora di più, quella del domani; con il rischio concreto, però, di non poter disporre delle armi migliori e con un arsenale terapeutico che, anacronisticamente, rischia di invecchiare e di non essere più all’altezza della situazione. Nonostante i notevoli progressi ottenuti, infatti, le strategie terapeutiche a disposizione del medico mostrano talvolta limiti inesorabili nelle cronicità, ovvero nelle patologie che, per i motivi sopracitati, incrementano la propria diffusione in modo esponenziale.

La Medicina accademica, nuda come il re di Andersen, cerca di nascondere la problematica con una straordinaria efficacia nella gestione dei casi acuti, cioè in quelle situazioni nelle quali è riscontrabile una relazione diretta tra elemento causale e fenomeno effettuale; ma le patologie acute sono a latenza “zero” (sono cioè caratterizzate da un’evoluzione temporale circoscritta al momento in cui esse si presentano) e sono fenomeni autolimitanti, esaurendosi nel giro di poco tempo in due vie di uscita obbligate e senza altre possibilità, se si prescinde da una loro eventuale cronicizzazione, che non siano la restitutio ad integrum oppure l’exitus dell’individuo.

Un eccesso dilagante di scientismo positivista ci ha fatto credere che ogni fenomeno organico potrà, alla fine, essere interpretato secondo questi canoni; seguendo questa idea il medico spera di riuscire a gestire in questo modo anche le patologie croniche e crea le basi per un sistema terapeutico che, però, affronta lo specifico della cronicità in maniera confusa, superficiale e, conseguentemente, poco efficace. Anche il mondo della medicina deve alzare lo sguardo e riconsiderare fenomeni complessi poco spiegabili con le definizioni attuali. Un esempio su tutti: il paradigma portante della farmacologia moderna, il sigmoide dose-risposta basato sull’occupazione recettoriale, che ha dovuto fare i conti con i no-responder e con i principi destabilizzanti dell’ormesi, tanto per citare gli esempi più macroscopici. Tutti argomenti solidamente dimostrati da un’esperienza comune accompagnata da sperimentazioni ineccepibili che non hanno intaccato la veridicità del paradigma stesso, ma ne hanno allargato la portata, inviando i ricercatori ad approfondire la loro attenzione su aspetti meno studiati perché ritenuti, a torto, di scarso interesse. In quest’ottica i medici, ma soprattutto i pazienti, con il passare del tempo si sono accorti che una cosa è gestire le riacutizzazioni di un’artrite reattiva, altro è creare i presupposti perché tali ricadute siano sempre meno frequenti e meno intense: la sottile differenza che passa tra il curare e il guarire. In estrema sintesi, per tutta una serie di motivazioni (valide o meno) il medico di oggi si accontenta di chiudere nel minor tempo possibile e con danni limitati un evento patologico con il quale sa benissimo di dover fare i conti altre volte in un prossimo futuro.

Un modello di partenza

Per sgombrare il campo da ogni esaltazione “alternativa”, è comunque utile sottolineare l’efficacia di un metodo “accademico” matematico-strumentale orientato verso il fatto morboso, indispensabile per conoscere a fondo le caratteristiche comuni a tutti gli individui sofferenti di una data patologia e per conferirle una realtà oggettiva, una denominazione nosologica che ne semplifichi il trattamento; ma la medicina non può e non deve fermarsi a questo che rappresenta nello stesso tempo la sua maggiore conquista e il suo più grande limite. La strada dell’iper-specializzazione, figlia di un rassicurante materialismo ad ogni costo, è convinta di trovare tutte le risposte che ancora mancano alla comprensione dell’individuo: il rischio, purtroppo diffuso, è quello di banalizzare l’atto terapeutico in una strategia “da prontuario”, da ripetere con un copione simile in tutti gli eventi patologici con caratteristiche analoghe.

In fondo questo è quello che richiede il paziente, sia esso un acuto o un cronico, benché quest’ultimo sia sofferente di un problema molto peculiare e con caratteristiche ben note: a) un istante “zero” lontano nel tempo, molto difficile da individuare anche dopo l’esposizione di una storia clinica molto dettagliata; b) una modificazione progressiva del sistema che cambia la sua morfologia funzionale in una dinamica di adattamento al problema; c) un’evoluzione temporale che inizia con sintomi funzionali, quelli stessi sintomi per i quali il paziente non ritiene di riferire al medico oppure che il medico, qualora ne venga a conoscenza, spesso non ritiene di dover trattare se non con interventi palliativi.

Il dato clinico rimane al centro dell’interesse del medico, ovviamente, ma con la necessità di un inquadramento e di un significato diversi. Lo testimoniano le infinite pagine che in ogni cartella clinica costituiscono la storia anamnestica di un qualunque paziente sofferente di una patologia cronica: pur essendo spesso il bagaglio più voluminoso, l’anamnesi è l’elemento che (una volta fatta la corretta diagnosi) meno influenza la decisione finale, spesso esclusivamente indirizzata dalle immancabili e aggiornatissime linee-guida. In un modo o nell’altro, l’obiettivo è raggiunto. Da un lato la sicurezza di avere evitato una problematica medico-legale sempre in agguato, dall’altro un carico farmacologico che costituisce il segno distintivo del paziente cronico e una rinuncia dichiarata a qualunque strategia mirante a ricostruire i fisiologici processi di autoguarigione; in cambio, una qualità di vita spesso poche linee al di sopra di un discreto livello di sufficienza.

E’ in questo contesto che nasce l’esigenza di un metodo di studio più intuitivo-sensoriale, diretto allo studio di un malato in tutte le sue espressioni costituzionali ed ereditarie, mirante a ricomporre tutte le tessere mirabilmente studiate una per una dalla visione ultra- specialistica della Medicina di oggi. Il punto di partenza è la ricerca di un modello di patologia cronica che permetta uno studio più ampio del fenomeno e che vada oltre la gestione del fatto acuto, necessaria ma non sufficiente a risolvere il problema. Una tale visione non può non considerare il “campo di battaglia”, l’individuo portatore di un problema al quale si è dovuto adattare per necessità nel corso del tempo e attivando tutte le proprie risorse fisiopatologiche. Uno dei primi a rendersi conto di questo problema fu, forse inconsapevolmente, proprio un certo Samuel Hahnemann, più conosciuto come l’ideatore dell’omeopatia che non come grande critico di un’assurda medicina del tempo, figlia diretta dell’ipse dixit ippocratico, capace solo di curare cercando di eliminare dal paziente una fantasiosa e culturalmente ingombrante materia peccans con mezzi arcaici e inefficaci. Da questa visione critica si generarono per la prima volta nella storia i prodromi di una terapia farmacologicamente intesa, basata sulla somministrazione di sostanze semplici (ovvero purificate al loro massimo grado di utilizzo) e precedentemente sperimentate sull’individuo sano.

Il contributo di Hahnemann

Molto probabilmente a Hahnemann lo spunto nacque da una problematica infettiva molta diffusa in un’era pre-antibiotica nella quale era immerso, quella della sifilide. Questa patologia è caratterizzata da una serie di sintomi che procedono seguendo differenti stadi di sviluppo: una fase primaria, caratterizzata dalla comparsa del sifiloma nel punto di contatto; una fase secondaria, che coinvolge pelle, mucose e linfonodi dopo un periodo variabile di 5-10 settimane; una fase di latenza che può durare anche diversi anni; una fase finale che provoca in genere la morte dell’individuo per interessamento del sistema nervoso e dell’apparato cardiovascolare. Non conoscendo ancora l’esistenza del treponema, Hahnemann si era reso conto di alcuni aspetti importanti legati al mercurio, la cui efficacia in questa patologia era nota da molto tempo per il fenomeno della “febbre mercuriale” che determinava l’intossicazione di questo elemento.

Al di là dell’efficacia o meno del mercurio (primo vero prodromo di un genuino pensiero omeopatico, antecedente anche alla stessa China), quello che Hahnemann mette in evidenza è la tempistica di intervento, evidenziando l’importanza del tempo di latenza e la capacità che ha il “terreno costituzionale” nel determinare modalità e tempistica della comparsa dei sintomi. Il Mercurio, somministrato prima della comparsa della sifilide secondaria, riesce a interrompere il processo evolutivo: dopo – sottolinea Hahnemann – non ha più effetto. La malattia venerea è quindi dovuta a un miasma contagioso (infezione) che genera un’alterazione specifica nell’economia dell’individuo; la conseguenza è una risposta (alterazione) della Forza Vitale, in questo caso rappresentata dal sistema immunitario. Lasciata a se’ stessa, conclude Hahnemann, la risposta dell’organismo alla sifilide progredisce fino alla completa distruzione del malato. Forse inconsapevolmente, Hahnemann pone l’accento su una componente fondamentale in ogni patologia cronica: la latenza e l’azione di adattamento dell’organismo umano spinto da forze modificatrici esterne, in questo caso infettive. Le varietà funzionali individuali, con la varietà della natura e l’intensità degli stimoli che procurano le reazioni morbose, combinandosi fra loro, creano la varietà individuale della malattia, per cui ogni malattia diventa inevitabilmente un fatto biologico personale. Come conseguenza di tutto ciò è impossibile e fuorviante da sostenere una dissociazione malato-malattia, soprattutto a fini terapeutici. Il modello di patologia cronica nasce quasi spontaneamente dall’intersecarsi di questi tre elementi, ciascuno dei quali è necessario ma non sufficiente al determinismo della cronicità: la predisposizione costituzionale, l’elemento innescante e la risposta dell’ospite.

Malato in senso ampio, quindi, interpretato necessariamente come elemento attivo (è la sua risposta che produce la sintomatologia) in un contesto di predisposizione alla malattia, a sua volta costruita sulla propria base costituzionale di adattamento all’ambiente. Per meglio capire il concetto da un punto di vista energetico, proviamo a rappresentare l’organismo umano come una trottola: fino a quando il sistema-trottola possiede sufficiente energia cinetica per mantenere la rotazione, si tiene in equilibrio, proprio come potrebbe fare un individuo in buona salute. Quando l’energia a disposizione si esaurisce la trottola cade, l’individuo muore. Ovviamente nell’organismo umano i processi sono molto più complessi, ma si tratta di un sistema la cui organizzazione non è ancora stata completamente spiegata (e probabilmente non lo sarà mai) dagli strumenti scientifici tipici dell’attuale materialismo positivista, tutto teso a spezzettarlo in infinite unità costitutive funzionali, troppo distaccate tra loro.

Il mantenimento di un equilibrio dinamico

Esemplificando al massimo il concetto, alla base della vita si pone la ricerca di un equilibrio dinamico, il cui mantenimento richiede inevitabilmente una forma di controllo sull’ambiente interno, riconoscendo i cambiamenti che avvengono e dando corso alle risposte appropriate: l’obiettivo è il raggiungimento e/o il mantenimento dell’omeostasi secondo princìpi di massima economia energetica. Per ogni organismo è vitale dotarsi di un sistema di controllo rapido ed efficace di questa stabilità interna, per il cui mantenimento lavora tutta una serie di meccanismi regolatori: a) recettori dedicati alla percezione di condizioni interne e/o esterne; b) centri di controllo che confrontano i dati rilevati con quelli di riferimento; c) effettori che attuano le direttive compensatorie stabilite dal centro di controllo. Un tipico esempio di questo sistema è rappresentato dal controllo della temperatura corporea. Se la temperatura sale, il cambiamento è rilevato dai recettori che inviano l’informazione al centro di controllo diencefalico, il quale aumenta la termodispersione incrementando la vasodilatazione cutanea e la traspirazione; una reazione analoga viene attivata da una temperatura che si abbassa oltre la soglia di set-up del sistema, basata su brividi e meccanismi di vasocostrizione cutanea; in entrambi i casi la risposta si esaurisce quando i recettori registrano un ritorno al valore ideale impostato dal centro di controllo.

Quello riportato è un tipico feedback negativo, uno dei meccanismi regolatori più potenti in fisiologia, con caratteristiche ben conosciute: interviene a ogni stimolo con una risposta opposta alla variazione; è un meccanismo a latenza breve; funziona sempre a posteriori, dopo lo stimolo, in genere su base riflessa nervosa. E’ interessante rilevare che i meccanismi di feedback negativo non assicurano la correzione della variazione al 100%, proprio per garantire una maggiore flessibilità di adattamento e permettere un migliore aggiustamento dei parametri selezionati anche nel caso in cui avvenga un nuovo cambiamento della situazione nel bel mezzo di una risposta. Diversa ma complementare è l’attività di regolazione svolta dai feedback positivi, i quali non sono coinvolti nei processi di regolazione omeostatica e non provocano fluttuazioni entro limiti ben definiti, ma sono deputati all’incremento di una risposta fisiologica di tipo diverso (la coagulazione, la risposta immunitaria, etc.). L’energia quotidianamente spesa dal nostro organismo semplicemente per mantenersi in vita è destinata in massima parte al mantenimento di milioni di processi adattativi di questo tipo, il cui scopo è riportare ai valori prefissati di equilibrio tutti i parametri che sono modificati dall’ambiente in cui l’individuo è immerso. L’ambiente, a sua volta, interviene sull’organismo umano mediante stimoli di varia natura e intensità (chimici, fisici, infettivi, meccanici, psichici, alimentari, elettromagnetici, etc.); in sintesi, possiamo definire lo stato di buona salute di un individuo come la capacità intrinseca di adattamento agli stress ambientali senza danni per l’organismo, attivando strategie non casuali, ma predeterminate nell’individuo stesso. Cushing è un vero e proprio antesignano quando scrive che: “Un medico è tenuto a prendere in considerazione non tanto un organo ammalato e neppure l’intero individuo, bensì l’uomo nel mondo in cui vive”.

Il comportamento biologico delle malattie è sollecitato da noxe patogene specifiche che non sono estranee al nostro organismo, ma che sono intimamente connesse al nostro terreno costituzionale: tale comportamento acquisirà dal terreno stesso una fisionomia e un andamento particolare. Con queste premesse è facile capire perché sono rare le malattie ad andamento autonomo; lo stesso microbo che è entità morbosa virulenta, ha sempre davanti a se’ le resistenze vitali che lo condizionano, talvolta in maniera tale da chiederci se, paradossalmente, le differenti varietà microbiche non siano altro che le varianti di una stessa forma adattata ai diversi terreni. Lo stato di malattia si può impiantare solo e solamente su un terreno idoneo a recepirlo mediante l’azione di una causa perturbatrice: i sintomi non compaiono quando l’organismo viene spostato dal suo equilibrio, ma quando i processi di riequilibrio cercano di riportare il sistema all’equilibrio originale. E’ su queste basi che la malattia viene successivamente forgiata e personalizzata dalle forze reattive del malato stesso e diventa biologicamente un fatto personale. Ecco perché la diagnosi di “malattia” non può essere completa se non vi è contemporaneamente la diagnosi di “malato”.

Ieri si parlava di noxa patogena e di Forza Vitale, oggi si parla di interazioni organiche e risposta individuale, ma la sostanza del discorso non cambia: per la stesura di una strategia terapeutica è essenziale una precisa valutazione del momento in cui si trova il paziente che viene visitato dal medico. Una fase di difesa attiva può essere individuata da processi di adattamento ambientali che determinano una sintomatologia funzionale basata sui meccanismi di risposta dell’organismo stesso, accanto a innumerevoli altre reazioni di adattamento che non creano alcun sintomo proprio perché in questo caso la reattività segue strategie allineate alla costituzione in modo ottimale. Una precoce identificazione e un corretto inquadramento in questa fase presentano un doppio vantaggio: possibile utilizzo di un approccio “complementare” teso a velocizzare sia processi individuali di autoguarigione sia ritorno al punto di equilibrio, e la percezione di quello che potrà essere un percorso patologico in prospettiva costituzionale, la base ideale di ogni medicina preventiva. Se, al contrario, il paziente si trova in una fase di cedimento, ovvero in una fase nella quale i propri sistemi di regolazione non sono più in grado di tornare all’equilibrio originario in modo autonomo, è verosimilmente necessaria una terapia “convenzionale” in grado di sostituirsi alle difese biologiche non più attive o malfunzionanti utilizzando una molecola come sostituto della funzione biologica non più disponibile; mentre nel caso di un fatto acuto “puro” la terapia deve cercare di avere come obiettivo lo stato pre-esistente all’insorgenza della patologia, nelle acuzie di una cronicizzazione generalmente si cerca di trovare un nuovo equilibrio che rappresenti il miglior compromesso possibile tra carico farmacologico e qualità di vita. Anche in quest’ultimo caso gli eventuali approcci di medicina complementare possono essere comunque utilizzati per minimizzare gli inevitabili effetti collaterali di una terapia classica, avvalorando ulteriormente i vantaggi della neonata Medicina Integrata. Come ben rilevato da Ivan Cavicchi: “La visione più ampia della Medicina Integrata allarga la cassetta degli attrezzi a disposizione del medico, che deve scegliere lo strumento migliore da utilizzare all’interno di linee-guida modificabili mediante un processo di auto-correzione”.

L’influenza dell’ambiente

Riconoscere una sintomatologia funzionale è indice di una corretta valutazione dello stato funzionale di un paziente e porta all’utilizzo della strategia terapeutica più appropriata. Di fronte ad una noxa ambientale in grado di determinare una patologia, l’organismo reagisce con i disturbi classici comuni a tutti gli individui colpiti: sono i sintomi che ci permettono la diagnosi nosologica. Accanto ad essi sono identificabili altre reazioni particolari, caratteristiche e individuali che non dipendono dall’elemento perturbatore, ma rappresentano la capacità e la maniera di reagire del singolo individuo in relazione al proprio terreno costituzionale.

E’ bene precisare che il concetto di costituzione (o, come sosteneva Hahnemann, di terreno) non si limita a comprendere la patologia o la fisiopatologia, ma si allarga all’anatomia, alla fisiologia, al neuroendocrinismo ed allo psichismo nelle loro espressioni pure, semplici ed individuali. Queste note individuali non avrebbero grande importanza e non susciterebbero alcun apprezzamento se non contribuissero in maniera decisiva alla conoscenza delle predisposizioni alle malattie prima della loro insorgenza, in un momento quindi in cui domina ancora lo stato fisiologico della salute. Tale latenza morbosa è strettamente individuale e, nel momento in cui si evidenzia, andrà a determinare con le proprie reazioni personali la variabilità patologica della malattia. E’ come se la cellula umana nascesse con una duplice potenzialità: da una parte è orientata verso il mantenimento dell’equilibrio funzionale, dall’altra nel manifestare la propria potenzialità verso la capacità di produrre un fatto morboso.

Il modello di patologia cronica a questo punto si manifesta nella sua completezza funzionale mediante i suoi due paradigmi principali: si ha una patologia cronica quando un biotipo costituzionalmente predisposto incontra l’elemento innescante; dopo una fase di latenza, la patologia è personalizzata dalle forze di reazione del malato stesso (specificità).

Anche sul concetto di “reattività individuale del malato” la medicina costituzionale paga un consistente tributo all’ideatore dell’omeopatia, codificatore dei miasmi intesi come predisposizioni alla malattia. Pur nella rudimentale esposizione che ne fa Hahnemann, sono concetti importanti che vale la pena sintetizzare. Lo psorismo traduce in malattia funzionale la potenzialità patologica della cellula attraverso meccanismi di insufficienza funzionale dei vari organi, determinando autointossicazioni e turbe del ricambio; finché l’organismo è in fase di difesa attiva (fase stenica) numerosi saranno i tentativi di liberazione delle scorie del ricambio, per poi giungere alla sclerosi quando le difese cederanno. Il tubercolinismo slatentizza patologie cellulari attraverso meccanismi di disidratazione e demineralizzazione, fino a giungere alla lesione nella fase di cedimento (fase astenica). La sicosi esemplifica la ritenzione idrica e l’isolamento della noxa patogena in veri e propri blocchi di difesa, per cercare di diluire o imprigionare le scorie: in questo intento può, però, creare un’iperpatologia locale fino a giungere al quod tumet. Il fluorismo, infine, può essere definito come il simbolo della fine della reattività dell’organismo, essendo contraddistinto da degenerazioni e distruzioni cellulari fisiche e mentali, fino alla sclerosi. Una rilettura moderna del concetto di miasma si intreccia con le caratteristiche reattive tipiche di ogni biotipo costituzionale. Premessa importante: è necessario mettere da parte il fluorismo. La sua fase “distruttrice” è talmente ampia e duratura da non poter essere considerato né una costituzione (come avviene nel modello francese), né una reattività, essendo eccessivamente caratterizzato in gran parte da un significato di cedimento. A questo proposito è interessante rilevare come il modello costituzionale, nella figura storica di Antonio Santini, converta il termine miasma in “forza energetica fisiopatologica” (FEFP), arricchendo la valenza del miasma, esclusivamente negativa nell’ottica hahnemaniana, di una componente positiva di risposta e di adattamento in grado di modulare e caratterizzare l’individuo anche durante i processi di crescita, di sviluppo e di mantenimento.

La deriva embriologica

Il concetto di costituzione si estende sempre più, dalla morfologia alla funzione, dalla funzione alla clinica e alla diatesi, dalla funzione alla psiche. Ma per avere un progresso decisivo nello studio delle costituzioni umane bisogna giungere al Pende, allievo del Viola, che ebbe il merito di inserire nella tipologia umana come elemento importante l’endocrinologia.

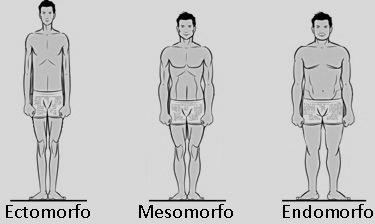

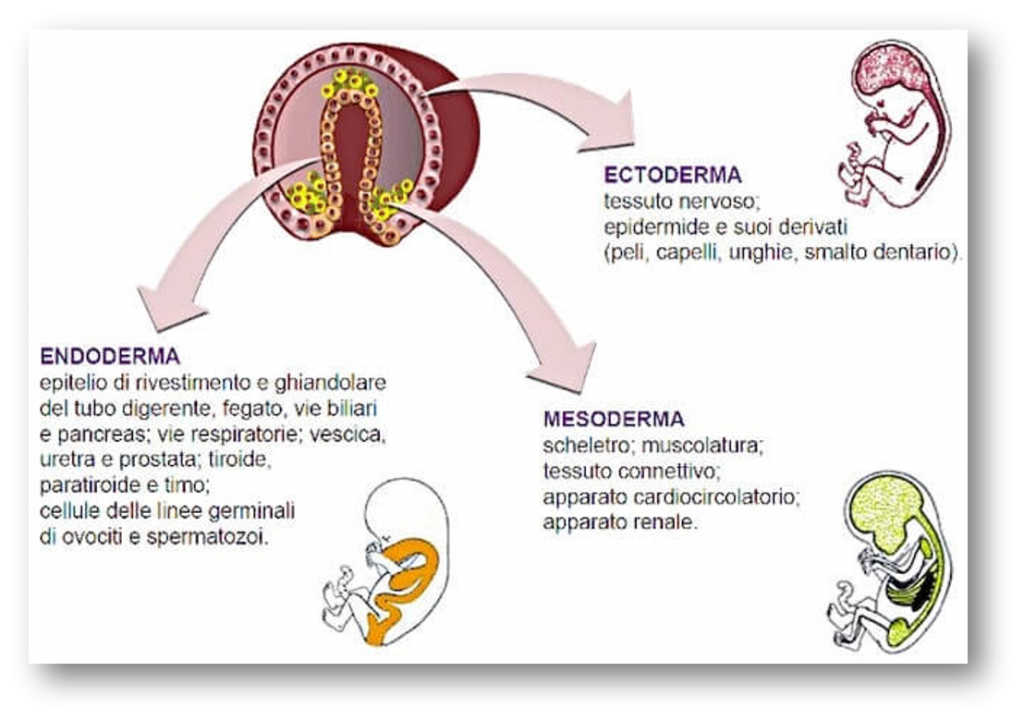

Fu il Martiny che porterà a termine una classificazione costituzionale da un punto di vista più strettamente embriologico, affermando che la strategia di adattamento all’ambiente esterno, comunque ipotizzata anche dagli autori precedenti, era fortemente influenzata dallo sviluppo degli organi e apparati che si originavano dai tre foglietti embrionali endoblastico, mesoblastico ed ectoblastico. Ricordiamo in breve alcuni di questi organi: dal foglietto endoblastico si originano le mucose dell’apparato digerente, il fegato e il pancreas, le mucose dell’apparato respiratorio, le tonsille e i polmoni, il timo, la tiroide e le paratiroidi; dal foglietto mesoblastico si originano i muscoli striati e lisci, lo scheletro e il sistema osteoarticolare, il cuore ed i vasi (arterie, capillari, vene e vasi linfatici), il sangue, il tessuto linfoide, il mesenchima, il derma, i reni, la milza, la pleura ed il peritoneo, la corticosurrenale, le gonadi e l’ipofisi anteriore; dal foglietto ectoblastico si originano il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) e periferico (i nervi), il sistema nervoso simpatico, l’epidermide e le mammelle, l’epifisi, la parte midollare del surrene e l’ipofisi posteriore. In estrema sintesi, il significato è molto chiaro: il biotipo mesoblasta adotterà primariamente una strategia di risposta psorica, essendo in lui molto sviluppata la reattività di tipo circolatorio; l’endoblasta presenterà come risposta più frequente un atteggiamento sicotico, che si appoggerà su organi e apparati di derivazione spiccatamente endoblastica; il tubercolinismo sarà la via elettiva di risposta in un individuo ectoblastico, a causa dello sviluppo maggiore dato nella sua costituzione al sistema nervoso centrale e periferico. Vale la pena sottolineare che prevalenza di risposta non indica esclusività: poiché ognuno di noi ha sempre una dotazione “completa” di organi e apparati, le FEFP sono sempre tutte presenti in ogni biotipo, rappresentando elementi di sostegno meno probabili, ma comunque alternativamente coinvolti nel caso in cui venisse meno la strategia di risposta costituzionale primaria oppure nei casi in cui una sua utilizzazione massiva non fosse capace di portare al riequilibrio un organismo spostato da uno stress ambientale eccessivo.

L’autore che legherà il modello costituzionale all’omeopatia fu Henri Bernard, il quale considerò l’incapacità di alcuni biotipi nel gestire i processi di intossicazione di alcuni minerali semplici, esaltando in tal modo la conseguente sintomatologia secondaria di eliminazione. Il legame con l’omeopatia segue il famoso esempio hahnemaniano della China: per fare un esempio concreto, una sperimentazione omeopatica di zolfo attiverà in tutti gli sperimentatori una serie di sintomi che sappiamo costituire la Materia Medica del Sulphur, determinando una risposta prevalentemente psorica: più è elevata la componente di mesoblastismo in un individuo, maggiore sarà il livello di reattività. La sintomatologia di tale risposta andrà progressivamente negativizzandosi man mano che gli emuntori (in questo caso stimolati soprattutto dall’apparato circolatorio) alleggeriscono l’intossicazione; il ritorno alla normalità verrà velocizzato dalla somministrazione di Sulphur omeopatico, con una guarigione ancora più pronta negli individui a forte componente mesoblastica. I quali, per questo motivo, sono denominati sulfurici. Secondo il Bernard, seguendo questa strada il biotipo endoblasta, incapace di utilizzare lo calcio, può essere definito anche carbonico, mentre il biotipo ectoblasta, incapace di utilizzare il fosforo, può essere definito anche fosforico.

In conclusione, lo sforzo di riconoscere un “involucro” costituzionale e il suo corrispettivo “motore” interno (psorico, sicotico, tubercolinico o fluorico) diventano gli elementi per arrivare a gestire una patologia cronica fin dalle sue prime manifestazioni e, cosa ancora più affascinante, capire in quale direzione potrà evolvere durante il corso della sua vita, identificandone i punti deboli e ottimizzandoli in modo efficace e sicuro. What else?

Leave a Reply

Devi essere connesso per inviare un commento.